|

L’histoire - Les

fouilles -

Les publications

Le

musée gallo-romain

-

Le Centre

d’interprétation de

la chaussée romaine

L'histoire

Le village de Waudrez est

aujourd'hui rattaché administrativement

à l'entité communale de Binche.

Situé en

province de Hainaut, il fait partie de

l'arrondissement de Thuin. De ce bourg

rural dépendent les hameaux de Bruille,

Tout-Vent, La Commune, Champ-Perdu,

Mont-de-la-Justice et Waudriselle. D'une

superficie globale de 894 hectares avant

la fusion de communes de 1976, ce

village borde un large tronçon de

l'antique chaussée romaine "Bavay -

Tongres - Cologne"

Dans l'Antiquité, ce

territoire était englobé dans la

province de Gaule Belgique, puis de

Gaule Belgique seconde. Il appartenait à

la Cité des Nerviens, dont le chef-lieu,

Bavay, était distant d'un peu moins de

30 kilomètres. L'agglomération moderne,

dont le centre ne se superpose pas aux

ruines antiques, s'étend le long de la

Bruille, qui délimite à l'Ouest le petit

plateau de la Ville de Binche. Le centre

de l'occupation romaine doit être, quant

à lui, placé aux alentours du point de

confluence de la Samme et de la Bruille,

les deux ruisseaux qui donnent

conjointement naissance à la Princesse,

affluent de la Haine et de l'Escaut.

Le lien de parenté

historique existant entre Waudrez et

l'antique agglomération de

Vodgoriacum fut très tôt décelé et

demeure incontesté.

Ce toponyme antique

nous est parvenu par l'entremise de deux

itinéraires romains : la Table de

Peutinger et l'Itinéraire d'Antonin.

La Table de Peutinger,

ancêtre de la carte routière, mentionne

pour nos régions une route reliant deux

chefs-lieux importants : Bavay et

Cologne. Sur cette dernière, le premier

vicus mentionné en partant de

Bavay ([BAGA

CONER])

est

[VOGO DORGIACO],

situé à XII leugae (soit

environ 28,2 km) de la capitale

nervienne. Mais le nom cité ne paraît

pas fiable. Nous avons sans doute ici

une transcription fautive du copiste de

Colmar (comme pour Bavay, qu'il faut

lire

BAGACO NER(viorum)).

L'itinéraire d'Antonin,

réalisé sous le règne de Caracalla

(188-217) et complété sous Dioclétien

(284-313), plus scrupuleux en ce qui

concerne les toponymes, fait état de

l'existence d'un vicus appelé « VODGORIACUM »parmi

les relais impériaux. Malheureusement,

son auteur mélange

distances en milliers

de pas et en lieues gauloises, et

replace donc l'agglomération à 12 M.P.

(soit 17,8 km) de Bavay.

L'analyse contradictoire des deux

documents permit néanmoins de replacer

Vodgoriacum à Waudrez dès le

XVIIlème siècle.

La Table de Peutinger (extrait)

Du point de vue du

peuplement régional, une première vague

importante d'expansion humaine toucha le

Hainaut avec la révolution néolithique.

Le territoire de Waudrez semble avoir

été lui-même concerné par ce mouvement,

comme en attestent une hache de silex

trouvée en 1977 ou

d'autres découvertes

plus anciennes.

Durant l'âge du bronze puis du fer, de

nouvelles populations s'installèrent

dans ces contrées, apportant au passage

les techniques

métallurgiques. Parmi ces

dernières peuvent être mentionnées les

tribus belges et plus particulièrement

les Nerviens qui prirent le site de

Bavay pour place forte. Une origine

celtique hypothétique du nom

Vodgoriacum impliquerait qu'un

village se soit développé dès cette

époque

à cet endroit.

Mais aucune trace matérielle n'en a été

découverte.

Certains historiens

locaux ont tenté de démontrer

l'importance de Waudrez dans la Guerre

des Gaules menée par César de 58 à 51

avant notre ère. Suivant les cas, ils en

ont fait le lieu de rassemblement des

Nerviens avant la bataille du Sabis,

en 57 avant notre ère, ou encore

le lieu

où Quintus Tullius Cicero, frère

du grand orateur et légat de César,

aurait établi son camp et s'y serait

fait assiéger par les Belges en 52

avant

notre ère.

Ici non plus, hélas, aucune découverte

n'est venue étayer ces glorieuses

prétentions villageoises.

Après la conquête de nos

régions par Rome, Bavay demeura

chef-lieu de la Civitas Nerviorum,

entité territoriale et administrative de

la

province de Gallia Belgica.

Sept voies partant de Bavay furent

aménagées sous le règne d'Auguste ou de

Tibère, afin d'améliorer les

communications et donc la sécurité dans

ces territoires extrêmes de

l'Empire.

Une série de

localités, déjà existantes ou crées

ex nihilo connurent alors une

croissance rapide, comme villages-étapes

ou relais.

Parmi ceux-ci figure

Vodgoriacum.

La cité des Nerviens

Etiré tout en longueur,

ce site antique a livré en son cœur près

du passage de la Princesse par la

chaussée antique, plusieurs tessons de

céramique sigillée d'époque augustéenne,

ainsi que des fragments de vases Kurkurn

de tradition indigène. D'autre part,

quelques vestiges d'une nécropole de la

première moitié du ler siècle

de notre ère furent découverts en 1911,

à proximité du site. Ceci démontre que

dès le premier tiers du ler

siècle de notre ère, un vicus,

de taille réduite sans doute, prit

forme.

Les

multiples découvertes archéologiques, qu'elles soient monétaires,

céramiques ou autres, semblent indiquer que l'agglomération connut un

vaste développement à partir de la deuxième moitié du premier siècle de

notre ère, pour atteindre son acmé entre les règnes de Trajan (98-117)

et de Septime Sévère (193-211).

Outre l'abondance des

objets d'importation, témoigne de ceci

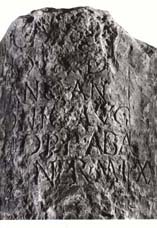

une découverte exceptionnelle. A

Péronnes-lez-Binche, soit à peine plus

d'un kilomètre du site, un milliaire (I.L.B.

n°136), sorte de borne kilométrique

antique, fut trouvé, entier, le 25 juin

l979. Conservé au Musée de Mariemont, il

porte l'inscription suivante :

L'inscription du milliaire de

Péronnes-lez-Binche

Enrichi par le commerce,

l'agriculture ou l'exploitation de la

fameuse forêt charbonnière, le vicus

de Vodgoriacum semble avoir subi

les contrecoups directs et indirects des

invasions germaniques des IIème

et IIIème siècles. En effet,

le nombre de monnaies retrouvées à

l'effigie des empereurs du IIIème

siècle est nettement inférieur à celui

du siècle précédent.

Le site connaît en tout

cas une vague de destruction vers

255-260 de notre ère, sous les règnes de

Valérien ler et Gallien, et

est, sans doute, alors largement

abandonné. La réorganisation

administrative des provinces par

Dioclétien, à la fin du IIIème

siècle, qui fit passer le vicus

dans la Provincia Belgica Secunda,

et l'Edit du Maximum, qui visait à fixer

les prix et les salaires, et donc à

endiguer l'inflation galopante, ne

changèrent sans doute pas grand chose à

la vie de l'agglomération.

La réaffectation de la

voie vers une vocation essentiellement

militaire, avec construction de nombreux

fortins de défense, eut certainement

une

incidence importante pour les habitants

de Vodgoriacum. Un site militaire

fut-il érigé à Waudrez ? Aucun vestige

ne confirme actuellement cette

hypothèse. Mais la chose n'est en soi

pas impossible. Les forts militaires les

plus proches sont ceux de Givry à

l'Ouest, et de Morlanwelz à l'Est.

La chute de Cologne,

prise par les Francs en 355, donna

certainement le coup de grâce au vicus.

La plus récente des monnaies découvertes

remonte d'ailleurs à l'empereur Constant

qui régna en 347-348 de notre ère. En

388 une incursion de Francs venus de

Germanie franchit le Rhin et ravagea nos

régions, tuant et pillant au passage.

Enfin, en 406 de notre ère, le pouvoir

romain abandonnait très officiellement

toutes prérogatives sur nos territoires

aux Francs.

Qu'advint-il de l'ancien

vicus de Vodgoriacum ? Nul

ne peut le dire. Il semble en tout cas

acquis que le centre de l'habitat

s'était déjà déplacé sur les rives de la

Bruille, un peu en amont. Le nom s'est

lentement transformé en Walderiego,

qui donnera

Waudrez.

Le territoire de l'ancien

vicus

connut au cours des temps bien des régimes politiques. Après la période

de l'Austrasie franque, il fit partie de l'empire carolingien, puis de

la Lotharingie. A l'époque féodale, il fut le centre administratif de

l'alleu de Binche sous l'autorité des Comtes de Hainaut. En 1433, avec

le rattachement du Hainaut au Duché de Bourgogne, il passe sous

contrôle bourguignon. Puis vint le temps des dominations espagnoles et

autrichiennes. A l'époque de la révolution française et sous le régime

napoléonien, Waudrez fut enfin inclus au département de

Jemappes.

Ainsi a survécu le nom de

l'antique vicus de Vodgoriacum...

Les fouilles

Le site de l'antique

agglomération fait l'objet de recherches

archéologiques sporadiques dès 1838, en

raison de nombreuses découvertes

fortuites lors de labours. Mais aucune

fouille préalable n'est menée avant la

seconde moitié du XXème

siècle.

En 1952, en effet, le

Service National des Fouilles entreprend

les premiers travaux archéologiques

scientifiques. Poursuivis en avril 1953

par Maurice LEFORT, pour la Section de

la Belgique ancienne des Musées Royaux

d’Art et d’Histoire de Bruxelles, dans

une prairie à quelques 1500 m au Sud du

vicus, ceux-ci recoupent un mur

de bâtiment romain, solidement

construit, et situé au Sud de la route

Binche-Mons.

En 1957, Dominique de

GENNARO, de Mons, archéologue amateur

passionné de préhistoire et

d’archéologie, s’intéresse à quelques

trouvailles de surface réalisées par

Paul MAURY de Waudrez sur sa «terre

à légumes» située au Nord-Ouest de la

chaussée. Lors de ses recherches,

essentiellement limitées à cette zone,

il dresse quelques vagues coupes

stratigraphiques ainsi que quelques

notes situant approximativement les

sondages réalisés.

Il met notamment au jour

« une petite cave, située à l'angle

d'une habitation, mesurant 2,30 m sur

1,40 m et d'une profondeur totale de

1,10 m dont 70 cm à parois verticales et

à fond bien plat ». Il baptise celle-ci

«Fosse Gallien», du nom de l'empereur à

l'effigie duquel il y a découvert deux

monnaies.

Après son décès en 1975,

son épouse confie une partie de ses

collections au Musée de Mariemont.

Hélas, les quelques notes très

imprécises et le matériel découvert

incomplet rendent difficile la

réalisation d’une publication.

En 1976, grâce à

l’intervention de Philippe DEKEGEL,

Président fondateur du Cercle

Archéologique de Waudrez, et de son ami

Louis LAURENT, membre de la Société de

Recherches Préhistoriques en Hainaut,

une partie plus importante de

découvertes, le cahier de notes de

Dominique de GENNARO ainsi que le

matériel confié à Mariemont sont enfin

regroupés et confiés au Cercle

Archéologique de Waudrez.

Les découvertes réalisées

par Dominique de GENNARO seront publiées

en 1983 par Philippe DEKEGEL et Claire

MASSART, archéologue, avec le concours

de la Fédération des Archéologues de

Wallonie.

(«Trouvailles anciennes

provenant du vicus de Waudrez »

-collection de GENNARO-

Waudrez - 1983)

Passionné par la période

romaine, Philippe DEKEGEL entreprend

alors un véritable collationnement de

toutes les informations et traces de

découvertes réalisées à Waudrez autour

de la chaussée romaine.

De 1976 à 1978, sa

détermination à regrouper les

trouvailles, à récolter le moindre

indice, son travail de prospection de

surface et de prospection aérienne

permettent enfin de localiser de manière

précise l’emplacement de l’antique

Vodgoriacum.

En 1978, les tranchées

effectuées par le Centre de Recherches

Archéologiques Nationales de

l’Université de Louvain n’ont rencontré

aucune structure en dehors de la route

antique.

De 1978 à 1993, le Cercle

Archéologique de Waudrez (CAW)

entreprit, chaque année, une campagne

de recherches archéologiques sous la

responsabilité scientifique de Philippe

DEKEGEL. Plusieurs bâtiments ainsi qu’un

puits romain exceptionnel sont mis à

jour. Cahiers de fouilles, coupes

stratigraphiques, relevés

topographiques, inventaires précis du

matériel découvert, mise en valeur des

collections apportent enfin au site de

Vodgoriacum toute la valeur qu’il

mérite.

En 1989, le site de

Vodgoriacum fait enfin l’objet d’un

classement.

De fin 1999

à fin 2010, Pierre CAPERS,

licencié en Histoire, Histoire de l’Art

et Archéologie, membre de l'ASBL Statio

Romana, succède à Philippe Dekegel dans

sa fonction de responsable scientifique

de l'association.

En collaboration avec d'autres

scientifiques, il réalise la publication

des fouilles de la nécropole et du puits

romain qui avaient été effectuées par la

STATIO ROMANA.

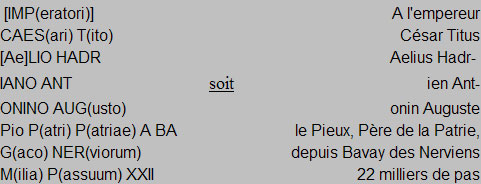

D’un point de vue

pratique, le site classé de

Vodgoriacum est désormais divisé en

sept zones - ou secteurs de fouilles -

bien distinctes.

Nous présentons la

synthèse des recherches modernes qui

suit en respectant cette division plutôt

que d'une manière strictement

chronologique.

Notons au passage

qu'aucune fouille n'est visible

actuellement.

Plan du site

et zones de fouilles

Zone

A

:

Située au Nord de la

chaussée Brunehault, cette zone est

délimitée à l'Ouest par la route Binche

- Mons (N.90) et le chemin de Péronnes

et à l'Est par l'ancien chemin du

Tordoir.

Consacrée aux terres de

culture, il s'agit certainement de l'une

des parties les plus importantes du

vicus, comme en attestent les

résultats des découvertes fortuites

ainsi que les divers sondages.

Le puits

Lors de la réalisation

d'une fouille, durant l'été 1983, une

découverte majeure est réalisée dans

cette partie du vicus. Située à

77 m de la chaussée moderne, la fouille,

sous la conduite scientifique de

Philippe DEKEGEL, établira qu’il s’agit

d'un puits de plus de l2 mètres de

profondeur.

Construit en pierres de

grès locales taillées et appareillées

avec soin sans mortier de sable ou de

chaux, ce dernier fut réalisé durant le

premier tiers du Ier siècle.

Son comblement rapide à l'aide de tas de

terre, de poutres calcinées et grosses

pierres, est pour partie de caractère

rituel et devrait être replacée vers le

3ème quart du IIIème

siècle. L'analyse des différents niveaux

de remplissage et du matériel

archéologique très abondant qu'il

contient permet en effet de dresser une

chronologie relativement précise de son

utilisation et de son abandon.

De nombreux squelettes d'animaux furent

également mis au jour dans ce

puits. Le fonds du puits, situé à

13 m sous le sol antique, ne fut atteint

qu'en 1985. L'hypothèse de la présence

d'un grand complexe de bâtiments

ceinturant cette structure, implanté

perpendiculairement à la chaussée

romaine, ne paraît pas à exclure.

(« Vie

Archéologique » - puits et nécropole de

Vodgoriacum, 3 études- Bulletin de la

Fédération des Archéologues de Wallonie

- n°60 - 2003)

Zone

B

:

Sise au Nord de la

chaussée, cette zone est délimitée à

l'Ouest par l'ancien chemin du Tordoir

et à l'Est par la rue de la Princesse.

Elle encadre donc les deux rives de la

rivière qui porte le même nom.

En 1978, un projet de

dérivation du cours de la rivière et de

ses deux affluents, la Samme et la

Bruille, en vue de leur canalisation

conduisit les pas du Cercle

Archéologique de Waudrez dans ce nouveau

secteur du vicus et plus

particulièrement sur la rive droite de

la Princesse.

Les archéologues du CAW

dégagèrent un petit bâtiment

quadrangulaire, de 5 mètres de côtés.

En 1984, la Ville de

Binche entreprend enfin les travaux de

canalisation prévus. La réalisation des

travaux lourds ne touche heureusement

aucune structure archéologique si ce

n'est un tronçon de la chaussée antique.

Zone

C

:

Située à l'Est du vicus,

cette zone encadre de part et d'autre la

chaussée Brunehault et englobe le

Mont-de-la-Justice. Elle est limitée à

l'Ouest par la rue de la Princesse. Son

relief particulier et la présence de

nombreuses bâtisses et propriétés

privées, parmi lesquelles le Château

Desenfan et son parc boisé, ont empêché

toute recherche dans cette zone.

Toutefois, en 1978, le

CRAN effectua un rapide sondage sur les

pentes du Mont-de-la-Justice. Le désir

des archéologues était de retrouver le

point de passage de l'antique chaussée

Brunehault. Ce sondage n'a révélé aucune

structure construite.

Zone

D

:

Placée au Sud de la

chaussée Brunehault, la Bruille

constitue sa limite occidentale. Cette

zone s'étend vers l'Est jusqu'à la rue

de la Princesse, franchissant au passage

le cours de la Samme. Au sud, elle est

bordée par la N.90 Binche-Mons.

Bâtiment avec bain sur hypocauste

En 1979, les recherches

du Cercle Archéologique de Waudrez se

portèrent sur cette nouvelle partie du

vicus. Là aussi, c'est le futur

réaménagement du cours des rivières qui

poussa les archéologues dans leurs

investigations.

Ainsi, sous la

responsabilité scientifique de Philippe

DEKEGEL, un vaste complexe de bâtiments

y fut découvert. A la surprise générale,

apparurent rapidement de vastes

installations balnéaires avec lambeau de

radier d'hypocauste. A l'extérieur des

installations, une trace rougie révélait

encore l'emplacement de l'entrée du

praefurnium.

En 1980, un petit bassin

absidial fut mis au jour. Plusieurs murs

qui s'enchevêtrent prouvent les nombreux

réaménagements de ces bâtisses. Trois

niveaux de construction semblent se

surimposer. Des surfaces de circulation

extérieures, faites d'empierrements,

sont aussi exhumées : il pourrait s'agir

de chemins. Mais la fouille de ce

quartier est abandonnée fin l982, au

profit d'autres secteurs.

Cave avec soupirail

En 1986, la fouille de la

parcelle 204b, appelée « zone des

bains», reprend enfin. De nouvelles

fouilles permettent le dégagement du

prolongement des murs découverts en

1981. La découverte la plus marquante de

cette année est celle d'un soupirail

d'une cave, desservie par un escalier.

Au fond de la cave fut retrouvé un

vaisselier aux vases de cuisine

emboutis. Couvert d'une tuile, il était

composé de 5 vases de format différent.

Dans le coin Nord de la cave, où l'on

peut remarquer une assise de réglage en

tuiles, une enseigne de fer fut

retrouvée au côté de tuiles.

Dès 1990, la suppression

des banquettes permit d'avoir une vue

d'ensemble des bâtiments. S'étendant au

Nord, la fouille mit au jour d'anciennes

structures comblées de grosses pierres.

Une paroi de terre crue ou de torchis

fut découverte dans un sol en place. En

outre, une fosse à charbon de bois

apparut sous un sol empierré. De forme

parfaitement circulaire, elle ne put

être que partiellement vidée. Cette

dernière livra de nombreux tessons de

céramique grise et de scories de fer.

Passablement altérés par les

intempéries, les structures furent

finalement rebouchées en 1994, deux ans

après l'arrêt du chantier.

Zone

E

:

Cette zone de forme

triangulaire est comprise entre la

chaussée Brunehault au Nord, la Bruille

à l'Est et la route Binche-Mons (N.90)

au Sud-Ouest. Elle inclut le rond-point

de Vodgoriacum.

Exception faite des

maisons et des hangars commerciaux

construits en bordure de la N.90, elle

est exclusivement composée de prairies.

Elle n'a fait à ce jour l'objet d'aucune

fouille moderne par le CAW, mais des

vestiges y ont été découverts.

Profitons néanmoins de

l'occasion pour mentionner les fouilles

menées en 1995 par les Services

Archéologiques de la Région wallonne

dans le cadre du réaménagement du

rond-point en question par le Ministère

de l'Equipement et des Transports.

Plusieurs états différents de la

chaussée furent découverts de même que

quelques tombes à incinération, un four

de potier et quelques édicules de forme

quadrangulaire, aux murs maçonnés.

Zone

F

:

Longeant la chaussée

Brunehault, dont elle occupe le flanc

méridional, cette zone s'étend jusqu'aux

limites de la commune d'Estinnes à

l'Ouest. Sa limite orientale est

constituée par le rond-point de

Vodgoriacum.

Aucune fouille récente

n'a été pratiquée dans cette partie du

site, mais la présence de vestiges

d'époque romaine y est connue. Cette

zone paraît être extérieure à

l'agglomération antique.

Zone

G

:

Faisant face à la zone F,

cette dernière zone, qui borde la

chaussée sur son côté septentrional,

s'étend des limites de la commune

d'Estinnes à l'Ouest jusqu'au rond-point

de Vodgoriacum et à la route

Mons-Binche (N.90) à l'Est.

Tombe à incinération

Cette zone semble être

extérieure à l'agglomération antique,

comme le laisse supposer la présence de

tombes. C'est dans cette partie du

territoire de Waudrez qu'ont été

découverts, en 1984, les vestiges d'une

antique nécropole.

Lors de la construction

d'une villa, le CAW, sous la

responsabilité scientifique de Philippe

DEKEGEL, y pratiqua le rapide sauvetage

de huit tombes.

Situées sous le niveau de

culture, ces tombes étaient très bien

conservées. Elles comportaient chacunes

plusieurs vases, dont une urne dans

laquelle étaient déposés les ossements

brûlés. Les urnes avaient été couvertes

par des récipients divers, afin d'en

protéger le contenu. Chaque tombe était

placée dans une fosse quadrangulaire

creusée à même le sol. Les parois

étaient parfois délimitées par des

tuiles. Les pièces de monnaies, les

fibules et certaines céramiques feraient

replacer ces sépultures dans la seconde

moitié du IIème siècle.

En 1994, lors de la

construction d'une villa sur un terrain

voisin, les Services archéologiques de

la Région wallonne procédèrent également

à la fouille d'une série de tombes.

(« Vie

Archéologique » - puits et nécropole de

Vodgoriacum, 3 études- Bulletin de la

Fédération des Archéologues de Wallonie

- n°60 - 2003)

Les

publications

GOOVAERTS, Rvd Père S. ;

« Un

village inconnu…Waudrez, l'ancien

Vodgoriacum des Romains »,

Binche, 1933.

Cet ouvrage de 342 pages

retrace l'histoire de Waudrez depuis la

conquête césarienne jusqu'après la

première guerre mondiale. Il comporte

également un large opuscule relatif à la

seigneurie de Bruille et à ses

occupants, du Moyen Age au début du XXème

siècle.

Prix : 20,00 €

MASSART, Cl. et DEKEGEL,

Ph. ; « Trouvailles

anciennes provenant du vicus de Waudrez

(collection de Gennaro) »,

Waudrez, 1983.

Cette étude de 44 pages

(+ 19 planches d'illustrations) porte

sur le matériel archéologique découvert

par Dominique de

Gennaro

lors de ses recherches sur le site

antique du vicus, et plus

particulièrement d'une cave à parois en

bois, qu'il avait baptisée "fosse

Gallien". L'ensemble du matériel

archéologique conservé fut confié après

son décès au Musée gallo-romain de

Waudrez.

Prix : 8,75 €

STATIO ROMANA, ASBL,

« 25 années d'activités »,

Waudrez, 1994.

Cette brochure, catalogue

d'une exposition temporaire, retrace en

une vingtaine de pages l'histoire et

l’évolution de l’association, de sa

création en 1969 jusque 1994, ainsi que

les activités et fouilles archéologiques

menées par l'ASBL.

Prix : 2,50 €

STATIO ROMANA, ASBL,

« La chaussée romaine »,

Waudrez, 1995.

Ce catalogue broché de 34

pages présente brièvement les chaussées

romaines, en expliquant leur

construction, leur raison d'être ou en

décrivant leurs abords. Il constitue un

guide détaillé pour la préparation d'une

visite du Centre d'interprétation de la

chaussée romaine.

Prix : 7,50 €

« Vie Archéologique»,

Bulletin de la FA.W., n° 60, 2003.

Ce volume de 152 pages

est entièrement consacré aux résultats

de trois études sur une partie du

matériel découvert lors des fouilles

archéologiques de 1983 à 1985 sur le

site de Vodgoriacum : le puits et une

partie de la nécropole.

Prix : 17,00 €

CAPERS, P. et CLAEYS, C.

« La

Citoyenneté en Belgique romaine »,

Waudrez, 2006.

Ce catalogue de

l’exposition temporaire comprend 18

pages. Il explicite la notion de

citoyenneté romaine, son origine, son

évolution dans nos régions et à Rome

ainsi que des droits qui s’y rapportent.

Prix : 5,00 €

CAPERS, P. et CLAEYS, C.

« La

Mode à Rome »,

Waudrez, 2007.

Ce catalogue de

l’exposition temporaire comprend 33

pages. Il est consacré à l’évolution de

l’habillement civil masculin et féminin,

de la parure, de la coiffure, … dans le

monde romain du Ier siècle

avant J.-C. au IVème siècle

après J.-C.

Prix : 6,00 €

Remarque :

En cas d'envoi postal, les frais de port

sont à la charge du destinataire.

P. et C. CAPERS-CLAEYS.

« Mosaïques d’un Empire »,

Waudrez, 2009.

Ce catalogue

de l’exposition temporaire comprend 41

pages. Il présente notamment les

techniques de mise en œuvre, les divers

thèmes et décors, etc… et l’évolution de

l’art de la mosaïque dans l’Empire

Romain.

Prix : 6,00 €

CAPERS, P. et DEKEGEL,

Ph. ; « Vodgoriacum,

le vicus gallo-romain de Waudrez »

(Guide du site, du musée et du centre

d'interprétation de la chaussée romaine),

Waudrez, 2010.

Ce guide de 56 pages est

illustré par de nombreuses

photographies. Il présente brièvement

l'histoire du site gallo-romain de

Vodgoriacum, de son identification

par les modernes et des fouilles qui y

ont été menées. La deuxième partie est

consacrée aux collections visibles au

Musée gallo-romain. Enfin, un chapitre

retrace les différents aspects des

chaussées romaines, qui sont abordés

dans le Centre d'interprétation qui leur

est consacré.

Ce guide, actuellement épuisé, est en cours de révision.

P. et C. CAPERS-CLAEYS.

« Les animaux domestiques dans

le monde romain »,

Waudrez, 2010.

Construite sur base des textes latin,

des découvertes iconographiques,

romaines et des vestiges archéologiques

(à Waudrez - Vodgoriacum - notamment),

cette exposition retrace les rapports

que les hommes ont entretenus avec les

animaux domestiques ou familiers dans

l'Antiquité romaine.

« Deux intailles découvertes sur le site de Vodgoriacum (Waudrez) » de Pierre-Benoît GERARD, Waudrez, 2014.

Lors

de la fouille d’une cave d’habitation, de 1985 à 1988, sur le site

gallo-romain de Vodgoriacum, deux intailles en cornaline ont été

découvertes.

Elles

sont complètement intactes et ne présentent aucun éclat. Les bagues,

dans lesquelles elles étaient enchâssées, n’ont pas été retrouvées.

Ces intailles sont exposées au Musée Gallo-Romain de Waudrez.

Cette monographie est une étude approfondie et détaillée de ces deux intailles.

Prix : 10 €

Le musée gallo-romain

HISTORIQUE DU

musee gallo-romain

Un des objectifs de l’ASBL

STATIO ROMANA (ex Cercle Archéologique

de Waudrez), qui gère le Musée

Gallo-Romain, consiste en la mise en

valeur de notre patrimoine archéologique

régional : le vicus gallo-romain

de Vodgoriacum.

Les activités de

l’association ne sont pas seulement

destinées à prendre connaissance de

notre patrimoine mais aussi à tout

mettre en œuvre pour le protéger et à

sensibiliser le public.

Ainsi, afin d’assurer une

mise en valeur sérieuse du patrimoine,

un petit musée provisoire, situé rue de

Clerfayt à Waudrez, était inauguré, dès

mai 1980, par Philippe DEKEGEL, le

Conservateur.

Ce premier musée

présentait les quelques découvertes

réalisées par feu Dominique de GENNARO,

ainsi que le premières découvertes de

l’association qui pratiquait la fouille

systématique du vicus depuis

1978.

Rue de Clerfayt à Waudrez

En 1980, Léon DURANT fait

donation à l’association de sa fermette

du XIXème siècle – composée

de plusieurs bâtiments dans un état de

délabrement assez avancé – mais

idéalement situé en plein cœur du

vicus de Vodgoriacum.

Progressivement et très

lentement (en fonction des moyens

financiers et de l’importance des

travaux à réaliser), l’ASBL entreprend

la restauration d’une première partie

des bâtiments.

14, Chaussée Romaine à Waudrez

C’est en 1987, le 9 mai,

qu’a lieu l’ouverture officielle du

Musée Gallo-Romain, idéalement installé

au cœur même du vicus de

Vodgoriacum, le long de la chaussée

romaine menant de Bavay à Cologne.

Les nombreuses

découvertes du site sont ainsi exposées

dans une première salle de Musée.

9 mai 1987 : Inauguration du Musée

En 1990, suite au décès

de son généreux donateur, l’ASBL STATIO

ROMANA devient propriétaire de

l’entièreté des bâtiments.

Dès lors, aidée de ses

Membres et de bénévoles, elle entreprend

progressivement l’extension et le nouvel

aménagement du Musée.

Le Musée est conçu aussi

bien pour l’accueil de groupes scolaires

ou divers que de particuliers. Il est

installé de plain-pied, notamment pour

faciliter l’accès aux handicapés et aux

personnes âgées.

De 2002 à 2010, Pierre CAPERS assure le

poste de conservateur du musée.

En 2010, Philippe DEKEGEL redevient le

conservateur du musée gallo-romain de

Waudrez.

Le Musée – vue d’ensemble -

Aujourd’hui, le visiteur

commence sa visite par la salle

d’accueil et de présentation du site,

suivie par les deux salles de Musée et

l’exposition temporaire.

La visite se poursuit par

le Centre d’Interprétation de la

Chaussée Romaine qui présente une

exposition permanente consacrée

essentiellement à « La Chaussée

Romaine ».

Lors des visites guidées,

le visiteur peut également découvrir le

laboratoire de céramologie, installé au

premier étage.

Il peut aussi assister,

dans la salle de projection, à un

reportage audio-visuel de quarante

minutes qui présente le vicus,

les fouilles anciennes aujourd’hui

rebouchées, les découvertes réalisées et

les activités de l’association.

Visite guidée

VISITE

DU

musee gallo-romain

Situé au cœur même de

l'antique agglomération, le Musée tente

de faire mieux connaître la civilisation

romaine dans l'antique province de la

Gallia Belgica et plus

particulièrement dans la cité des

Nerviens.

L'ensemble des objets

présentés, hormis le matériel

néolithique du site minier de Spiennes,

ont été exhumés du site de

Vodgoriacum.

De multiples aspects de

la vie quotidienne sont abordés au

travers de vitrines thématiques exposant

objets, dessins, explications, … le

Musée se voulant didactique.

|

|

|

|

Fragment de dolium |

Four de bronzier |

Tour de potier |

Une première vitrine

retrace l'historique des recherches à

Vodgoriacum ; d’autres exposent les

vestiges matériels caractéristiques de

la vie quotidienne dans nos régions, du

début du Ier siècle de notre

ère jusqu'aux années 260 de notre ère.

Céramiques

de luxe ou d'usage courant, fruits d'importations lointaines ou de

productions régionales, constituent bien sûr la base des

collections.

Mais il est également

possible d'y voir les traces de faune

domestique et sauvage, des petits objets

usuels de la vie courante ou encore les

antiques matériaux de construction.

Parmi les pièces

céramiques remarquables, nous

mentionnerons pour mémoire un alphabet

latin gravé sur céramique, plusieurs

gobelets métallescents à dépressions,

plusieurs assiettes en rouge pompéien,

une belle collection de céramique

sigillée, plusieurs vases en terra

nigra, une importante batterie de

cuisine en commune sombre, un seau de

Bavay ou encore un jeton gravé imitant

une monnaie.

Céramique sigillée

Une partie de toiture

romaine ainsi qu’une tombe à

incinération ont été reconstituées à

l’intérieur du Musée.

|

|

|

Toiture romaine |

Tombe T8 |

On pourra également y

découvrir deux très belles intailles en

cornaline ou encore plusieurs poignées

de coffrets en bronze, ainsi que de

multiples fibules, des plus frustes aux

plus ornementées, etc…

Sans oublier, last

but not least, le KIK, petit

personnage gravé sur un moellon calcaire

qui vous salue du haut de ses ...presque

2000 ans !

« KIK »

Le Centre

d’Interprétation de

la Chaussée Romaine

BOULOGNE-BAVAY-TONGEREN-KÖLN

« Le Centre

d’Interprétation » est un milieu

privilégié, un milieu thématisé, un

milieu d’animation intégré, où sont

rassemblés en système plusieurs moyens

d’interprétation permettant et

favorisant la communication directe

individu-patrimoine et la participation

collective à la conservation et à la

mise en valeur de ce milieu et de

l’environnement en général.

La Chaussée Romaine,

celle que nous croisons depuis notre

plus tendre enfance, méritait bien qu’un

jour on lui accorde la meilleure

attention dans le contexte d’un « Centre

d’Interprétation ».

Son histoire, c’est celle

de nos villes et nos villages qui la

côtoient, c’est l’histoire d’une région,

c’est l’histoire d’un pays.

Responsable du premier

grand défrichement privilégiant et

organisant le « déplacement », elle

reste à la base des grands échanges

commerciaux, l’embryon de l’essor

économique aujourd’hui possible grâce à

nos nombreux moyens de communication.

Une première exposition

présente, en fait, la « table des

matières » des grands thèmes qui seront

développés, plus largement, dans le

Centre d’Interprétation de la Chaussée

Romaine.

Un catalogue complète

l’exposition.

Contact : voir :

www.viaromana.org

Retour à l'accueil

Haut de page

Site optimisé 1440 x

900

© Statioromana.org - Philippe Dekegel, 2008

- 2010.

Tous droits réservés. Toute

reproduction, partielle ou complète,

interdite.

Pour tout

problème sur le site, question ou

commentaire, contactez

Philippe

Dekegel |